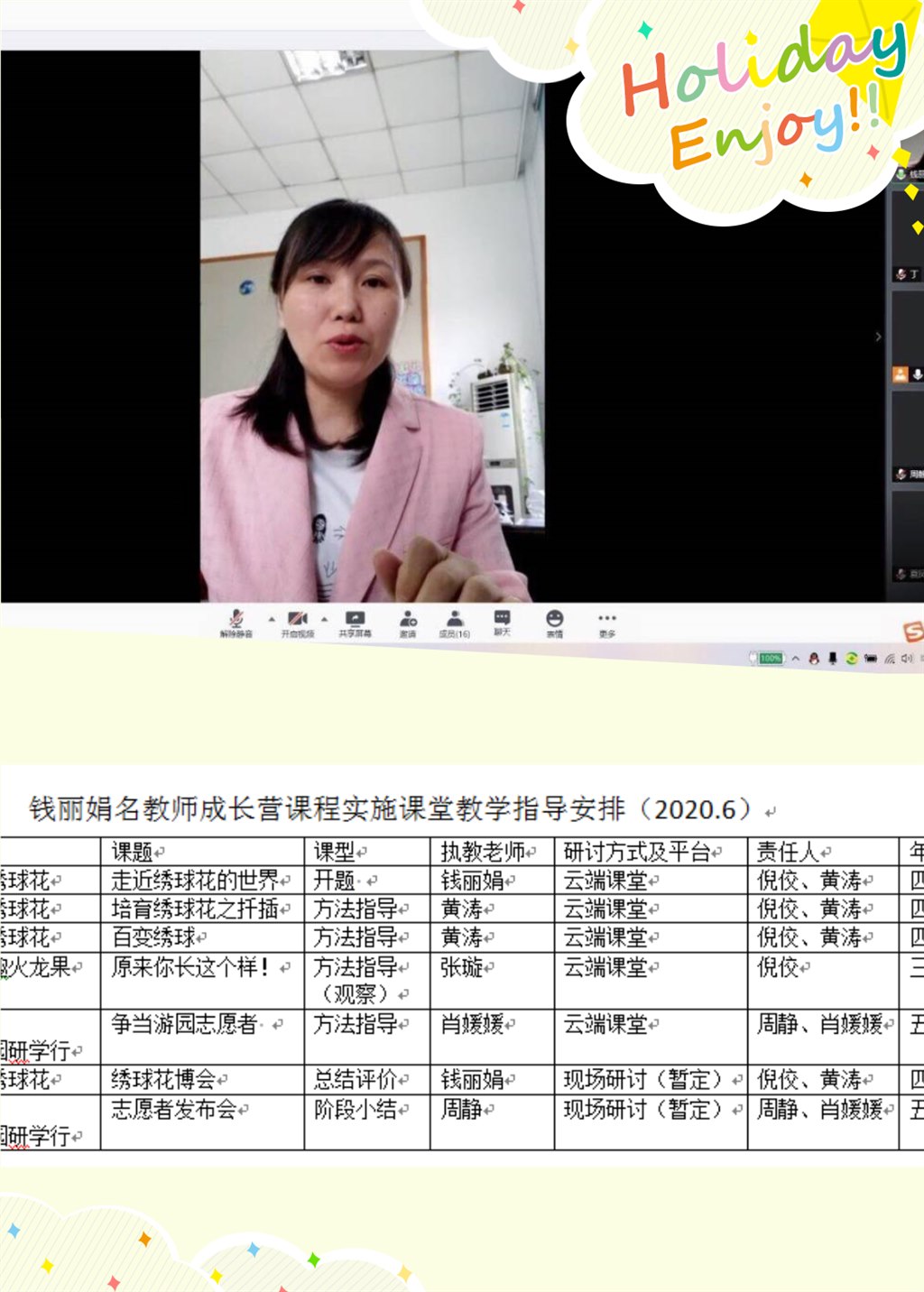

6月20日下午,我校钱丽娟名教师成长营开展了以“校外自然类场馆课程实施”为主题的课堂教学云研讨活动。大家基于自然类场馆课程内容的架构,探讨“自然类场馆课程”课堂教学指导方式,拟通过课堂研讨、专家指导、智慧碰撞,逐步清晰课程推进的方式,逐步明确自然类场馆课程的教师指导要素和学生多元的学习方式。

课堂风采展示

首先由领衔人钱丽娟老师、营员黄涛老师分别展示了四年级课堂《走进绣球花的世界》和《培育绣球花之扦插》,前期同学们已经到“田妈妈生态园”开展过一次校外场馆实践活动,对绣球花有初步的了解。

钱老师上的是一节选题指导课。由回顾先前活动的视频导入,知晓田妈妈生态园的最大特色——绣球花;接着提出“我们是否可以选择绣球花作为研究课题”的问题,让同学们进行选择;然后根据学生的兴趣点,确定研究内容;再利用思维导图,形成各小组的研究方案;最后评价提升,感受研究之喜。场馆课程理念贯彻深入,目标明确、环节清晰、课堂气氛融洽和谐、富有自己的教学特色。

黄老师上的是一节实践体验课。课前通过与学生谈话交流,唤起学生对上次活动的记忆;课堂过程中根据学生花苗的生长情况,指导其找到花苗未成活的原因;然后教师示范正确的扦插方法,学生认真观察,再次实践。黄老师抓住学生的兴趣点,让学生回归生活,亲自参与,独立解决问题,在实践中成长。

教师说课反思

钱老师认为自己的课堂有两点欣喜之处:一是学生能够用思维导图来完成活动方案,且分类清晰;二是学生对校外自然类场馆“田妈妈生态园”中的绣球花有浓厚的学习兴趣,从纸上谈兵逐渐进入了实战演练的课题研究中。反观课堂,钱老师也有几点思考:一、没有按照课程设计把课程内容在本节课做好梳理;二、过程性研究还没有很好地以“田妈妈生态园”为抓手来展开。在后期的课程推进中,我们需注意依托课程实践基地,以内容版块为研究版块,注重学生研究任务打卡单的开发和设计,从而让场馆课程更有聚焦性,更有研究味。

黄老师认为自己作为一名综合实践课程的新教师,此次校外场馆实践课堂的整个教学过程较为顺利,但还存在几个问题:一、预备不够充分,课程内容显得有些肤浅;二、学生对绣球花相关知识的了解还停留在表层一知半解的状态,体验度有待加深;三、活动过程中,学生状态存在差异,有些兴致高涨,有的主动性较差。想要课堂呈现出更好的效果,还需不断延伸、拓展和深入。

虽然课堂呈现的时间有限,但是前期两位老师都付出了大量的时间、精力和心血,我们不光看到了完整、生动、有趣的课堂,更看到了两位老师对讲台的热爱以及对学术的不断钻研和追求。

小组评课发言

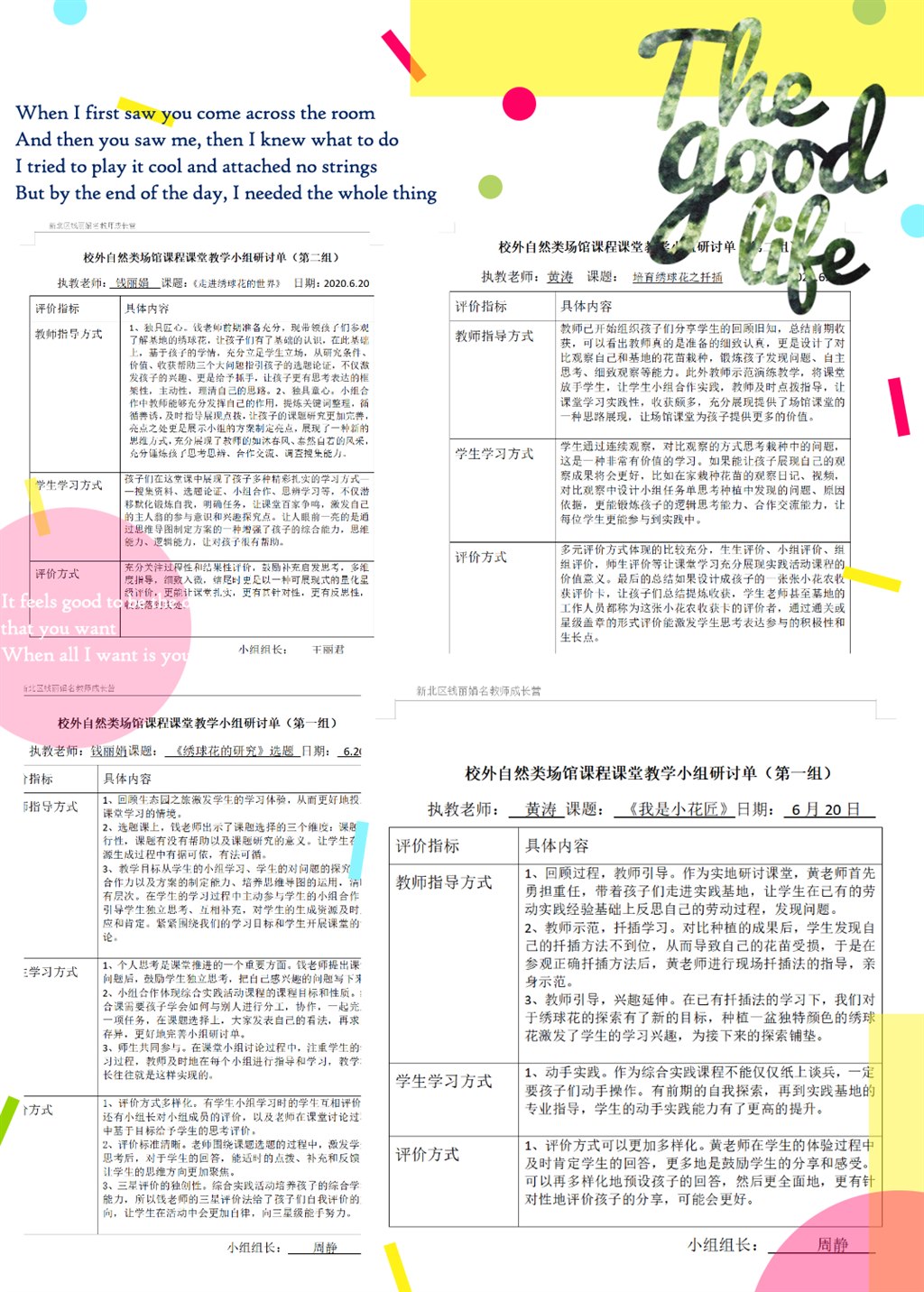

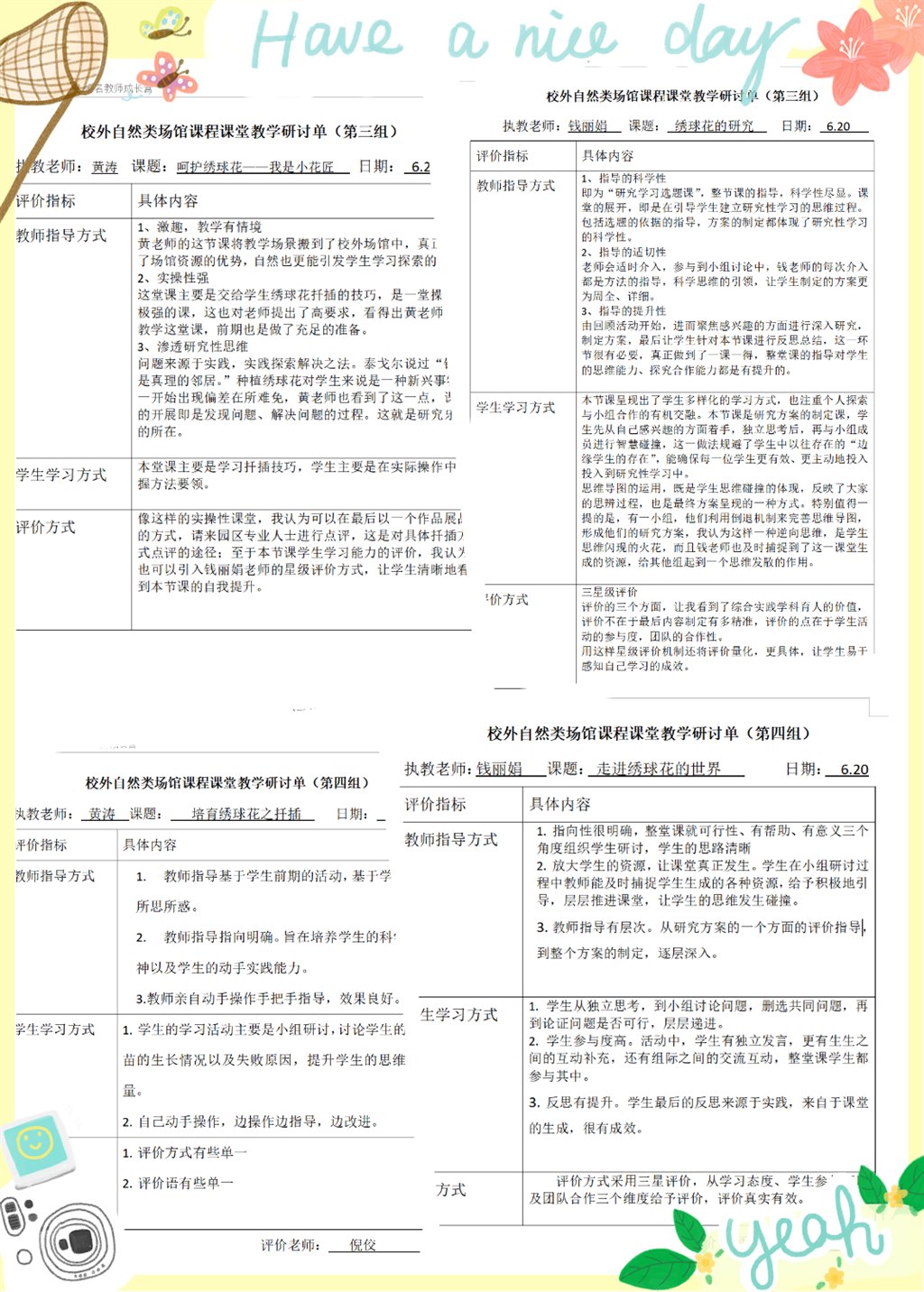

各小组从教师指导、学生学习方式和评价方式三个维度进行了热烈的组内评课交流,并完成了小组研讨单。五位小组成员代表结合组员发言对两位老师的课堂进行了点评。

周建芬老师:我们可以用八个字来评价钱老师课堂的指导方式——细致入微、循序渐进。从提出问题到辨证选择再到每个小组小课题的生成,整个过程既有学生的自主思考,又有组内相互交流,老师把课堂的主动权交给孩子们,让他们学得主动,说得高兴,做得起劲。

丁春明老师:从两堂课中找到两个关键词:兴趣和实践。钱老师和黄老师的课都以兴趣引发学生学习欲望,兴趣是最好的老师。校外场馆课程强调自主探究和实践体验,重在培养学生的实践能力、问题意识和创新能力等综合性能力。

周静老师:黄老师勇担重任,带领孩子们走进实践基地,让学生在已有的劳动实践的基础上反思并发现问题。教师及时引导,进行兴趣延伸。场馆课程是一门具有延续性的长程课程,本节课也为接下来课程的探索做了铺垫。

王丽君老师:钱老师的教师指导方式独具匠心、独具童心;学生学习方式精彩扎实;评价关注过程,针对性强。黄老师可以将结果评价设计成小花农收获打卡单,闯关或星级盖章形式的评价更能激发学生思考、表达、参与的积极性。

谢菲菲老师:在校外场馆课程的综合实践活动课中,从教学方式探索上给学生积极性和探索欲望的活动形式;在组织形式上更加灵活,既有个人活动,也有小组活动。总之,在多层次、多渠道的活动方式合作中,把创新的机会交给学生。

名师引领方向

钱老师根据小组代表们的发言,对此次活动进行了总结。

一、要把过程性研究抓实抓牢。我们成长营每位营员都要具备课程内容顶层开发的意识和教师长程指导的意识与能力,要基于学校文化、基于学生的兴趣进行长程的课程设计。

二、我们要以适合学生研究的课程内容作为课程开发的抓手。基于学生的兴趣,开发孩子们喜欢的内容,课程才能更有生命力。

三、后期我们仍旧要边开发课程,边聚焦课堂实施,边完善课程内容,以课堂教学指导为抓手,来推进场馆课程的开发。

智慧碰撞集锦

活动尾声,倪老师要求老师们聚焦场馆课程实施的目标、教师指导要素来进行理性地思考,寻找场馆课程实施的最佳路径。

时光匆匆,一下午的研讨已经接近尾声,钱老师鼓励我们:向前走,很多人会与你同行。或领,或推,或陪伴。前行的日子充满力量,坚持走,更多人会与你共进!